焦點新聞

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰跟同仁到近期開幕的庇護咖啡館走訪,除了關懷身心障礙的學員,訂購150盒月餅要與醫院的同仁分享外,更希望能拋磚引玉,廣邀各界來店消費,護持這些學員。中秋月圓人團圓,吃有飽滿愛心的月餅格外有意義。

在疫情下,人們過著緊張又忙碌的生活,雲林縣第8家庇護工場「Happiness咖啡館」9月2日揭牌,啟動愛心待用咖啡,希望不分年紀職業的人,都能拋開忙碌的生活,輕鬆享用免費愛心待用咖啡所帶來的幸福。

來庇護工場工作的員工,都是身心障礙者,他們須在一天內經過學習與測試,加上縣府人員評估,才能正式成為這裡的員工。Happiness咖啡館是雲林縣第一家販售甜點咖啡的庇護商店,可提供十二名身心障礙者多元且適切就業機會,協助及訓練身心障礙朋友提升工作競爭力,進入一般職場。

院長簡瑞騰八月底得知在斗六熱鬧的街道上,新開了一間Happiness咖啡館(庇護商店),於是商請同仁去了解這家商店,原來裡面是一群身心障礙孩子的工作場域。簡院長表示,通常庇護商店在開幕時都非常熱鬧,但應如何維持才是最重要的,正巧中秋節連假來臨,今年想以醫院名義,訂購150盒中秋月餅送給院內同仁,以此表達對醫、護、同仁、外包商,在這三年疫情辛勞的感恩。

簡院長來到現場看到很多身心障礙人士,可以自力更生、自立自強,很感動,因此想透過購買禮盒,拋磚引玉,能將消息傳出去,讓更多社會人士,能一起共襄盛舉,也讓這群孩子能更有信心,讓他們能長長久久發展越來越好,可以造福更多身心障礙人士。

在櫃檯服務的張妹妹說,最近因中秋節到了,製作了許多的月餅跟鳳梨酥,老師教她們如何揉捏麵團,如何包蛋黃及其它一些技術,能在這裡跟老師及伙伴們一起做中秋月餅跟餅乾,非常開心。

另外一位謝妹妹來這裡已三個月,算是較熟練的員工,她的工作是在櫃檯煮咖啡以及服務客人,首次為簡院長遞上烤好香脆的餅乾,讓她有點緊張,不過也很有自信地說,來這裡與人應對進退還可以,如要轉到其他職場也同樣有信心。

指導老師鍾宜蕎說,雲林縣政府輔導設立第八家庇護工場,由社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會設立Happiness咖啡館,理事長陳秀月發現社會上有許多弱勢族群需要幫助,商請她協助成立,員工以販售現煮咖啡、甜點為主,外場人員不僅可以學習沖泡咖啡以及接洽客人、販售餅乾,更能學習人與人間的溝通、待人處事與工作技能。內場人員主要是烘焙、製作小點心,很高興也很感謝斗六慈濟醫院及簡院長有看到我們,來這裡訂購月餅,把愛心發散出去,希望社會各界也能多多訂購,讓商店業務蒸蒸日上。

資料來源:https://www.tcnews.com.tw/news/item/15825.html

撰文、攝影/張菊芬

斗六慈濟醫院醫療團隊9月1日上午在斗六市保清宮舉辦「健康愛灑社區行」衛教講座活動,除了提供民眾骨質密度檢查、BC肝炎抽血檢查及大腸癌篩檢外,更有簡瑞騰院長分享「勇筋顧骨 樂齡人生」,以及翁婉怡藥師分享用藥安全。簡院長提醒長輩們,健康要靠自己保養,不能靠吃藥開刀,負重運動可以預防、治療肌少症,平時使用健走杖,可以強化全身肌肉,更能加強心肺功能。

簡瑞騰院長以「勇筋顧骨 樂齡人生」,與民眾分享如何促進骨骼、肌肉的健康,他指出,人都會老,但老了還是要維持健康,隨著老化,骨質會逐漸疏鬆,根據統計,台灣50歲以上民眾,只有24%骨質正常,骨質疏鬆的人若是跌倒造成大腿骨折,影響活動力,最嚴重會造成死亡,不可不慎。最近有關於使用維生素D過量會導致失智症等報導,他強調,對骨骼健康最重要的就是負重運動,再加上適度曬太陽,增加天然維生素D攝取。

藉著此次分享,簡院長也用科學數據破除「動物性蛋白質才能增進骨骼肌肉健康」的迷思。他指出,黑芝麻的含鈣量比鮮奶、豬排還高,可以多多攝食,增強骨質。在預防肌少症方面,豆類、堅果等植物性蛋白質,也不輸給大魚大肉。最後,他更強調,「蔬食」不但能從根本上增強骨骼、肌肉的健康,更可讓地球永續、萬物生生不息。

斗六慈濟醫院翁婉怡藥師分享用藥安全,提醒民眾就醫時要向醫師說明清楚症狀、有沒有過敏、有沒有工作需求,以及有無使用其它藥品等,領藥時則要注意確認姓名、藥品名稱、用途、藥品外觀、用法、用量、並了解藥品副作用,同時不要使用別人的藥品,確保用藥安全。

斗六市林聖爵市長、市民代表會主席胡克勤等人也特地到場關心。簡瑞騰院長表示,因為林聖爵市長很重視社區民眾的衛教,因此與斗六慈濟醫院合作,每個月都安排社區愛灑活動,原本這場講座是安排在年初,受到疫情影響,延至如今才舉行。能與民眾近距離溝通,讓民眾不必去到醫院,就能聽到最新的醫療常識,也能知道身體保健的方法,讓民眾就近就能顧健康。

新聞連結:https://www.tcnews.com.tw/medicine/item/15740.html

撰文/黃小娟;攝影/張國徽、黃小娟

簡瑞騰院長陪同雲林縣衛生局副局長張翌君到每一站關心篩檢情況。

整合式篩檢,每年一次,在電視有跑馬燈廣告,但是一些長者可能比較沒有收視大眾傳播工具的習慣,也希望社區民眾能夠互相告知、互相關心健康。張副局長與大家約定:「要記得,希望明年大家偕同到這裡相見,再來檢查、來關心自己的身體健康。」

斗六慈院簡瑞騰院長感恩雲林縣衛生局的安排,以及慈濟志工幫忙,尤其大林慈院的協助,包括林名男副院長帶領幾位醫學生來見習、觀摩。斗六慈院同仁也全部動員來籌備這場篩檢。

大林慈院副院長林名男也帶領醫學生來見習整合性篩檢,培養人才,將來可有更多人力來為社區服務。

「遇到寒流,原本擔心大家躲在棉被裡,長輩不敢出門,但是我一下車看到大廳門口已是滿滿人潮。第一,表示現在民眾對自己健康的意識都提高很多。再冷也要來!」簡瑞騰院長再告訴大家不要放棄這個權力與福利。

以前政府做出來的成果大家有信心,感覺這不是一般抽血、照X光檢查而已,這是有系統性,而且又有追蹤。第二,就是宣傳夠、信心夠,而且準備有夠,讓大家來參加這場活動,

大家不要把健康檢查,當做萬能的法寶,雖然接到健檢查報告全部正常,也不能因為這樣就不注意身體狀況,其實健康檢查是一種提醒,隨時注意若有甚麼狀況,要來醫院找醫師進一步診斷、檢查,甚至治療。若看到紅字也不要太驚慌,有可能是最近比較勞累,或睡眠品質不好,這是在提醒你的生活作息要正常,再過一、兩個禮拜或是二、三個月後,重新進一步檢查。

都較有時間參與。醫護同仁及衛生所同仁福寺鄉親的問券服務,利於後續追蹤管理,能更有系統化。

整合性健康篩檢好像百貨公司一樣,民眾一進來全包(辦),不用奔波勞動,在短時間內能夠將全身做最基本的檢查。平常醫院正常運作,複合式篩檢就利用假日舉辦,民眾較有時間,而且同仁犧牲休日共同促成,同仁的向心力都箍在一起,也因人手不足,拜託大林慈院來支援,能增加大林、斗六兩家醫院合作的關係,一切都是好因緣。雖然天氣不好,外面冷颼颼,但是裡面大家一片祥和,內心暖呼呼,很溫暖。

雲林縣111年度第一場整合性篩檢,斗六慈院、大林慈院合作雖然天寒,外面冷颼颼,但是裡面很溫暖,大家的內心暖呼呼。

來健檢的民眾黃女士住在建成路,她表示:「慈濟醫院是我們的好鄰居,因為醫院來設置後,給行動不方便,還有因孩子都外出,沒人做伴幫忙的老人家在生活、醫療上很大的方便。所以我們都很感謝慈濟(醫院),甚至志工很溫暖的問候,給我們精神上、身體上很大的幫忙。」

黃女士更認為要活得健康、有尊嚴,不拖累孩子,盡量自己能做到的事情自己做,「不要說等兒子回來、女兒回來我才要檢查,自己保持健康不拖累孩子就是最大的幸福,錢不重要,健康第一。」

雖然天寒,雲林縣111年度第一場整合性篩檢,斗六慈院的人潮很熱絡,斗六市衛生所同仁來為鄉親做衛教。

民眾林女士:「因上班,平常沒機會做檢查,今天來一次就是每項都檢查,還有志工引導,有夠方便。我是住在附近的人,今天禮拜天才有空過來,因自己身體有一些毛病,想來就近檢查,若有問題在這裡較近,不用去遠的地方,也不用去預掛排很久。」

參加健檢的志工余天助非常高興,平常當志工或是來來往往忙碌的他,對自己的身體也要多加照顧,剛好有這因緣,還有這麼多志工和醫護同仁冒著低溫,差不多十一度,都精神抖擻,和藹可親為大眾來服務,真棒。

斗六市鄉親不畏天寒,也要顧健康,穿著厚厚的衣物來到斗六慈院做整合式篩檢。

在假日志工都可熱烈投入,工作人員鄭伴茹也覺得在星期天可以讓平常很忙的人來做有意義的事情,感恩上人給大家很多耕福田的機會,來照顧鄉親的健康,感到非常的榮幸。

一年一度的整篩,去年動用志工四十二人,今年四十五人,因為增加X光。志工窗口張瑞珠與團隊,早上七點來把慈院當做溫暖的火,當會眾進來就跟他們招呼,膚一膚他們手,此次有兩百位名額,可是現場的人已有兩百多位,很踴躍!自己身體能健康「尚介好」,感恩大家都愛惜自己。

在星期日舉辦整合性篩檢,無論志工、同仁、鄉親,都較有時間參與。志工親切引導長者到下一站做檢查

人老了,需一些老朋友、老伴,有認識的人「做夥來檢查,身體卡麥差」顧健康,出門,才有老朋友一起「開講」。今天大家會來檢查,表示很注意自己的健康。張副局長欣喜地祝福大家身體愈來愈好、愈勇健。

資料來源:https://www.tcnews.com.tw/medicine/item/13274.html

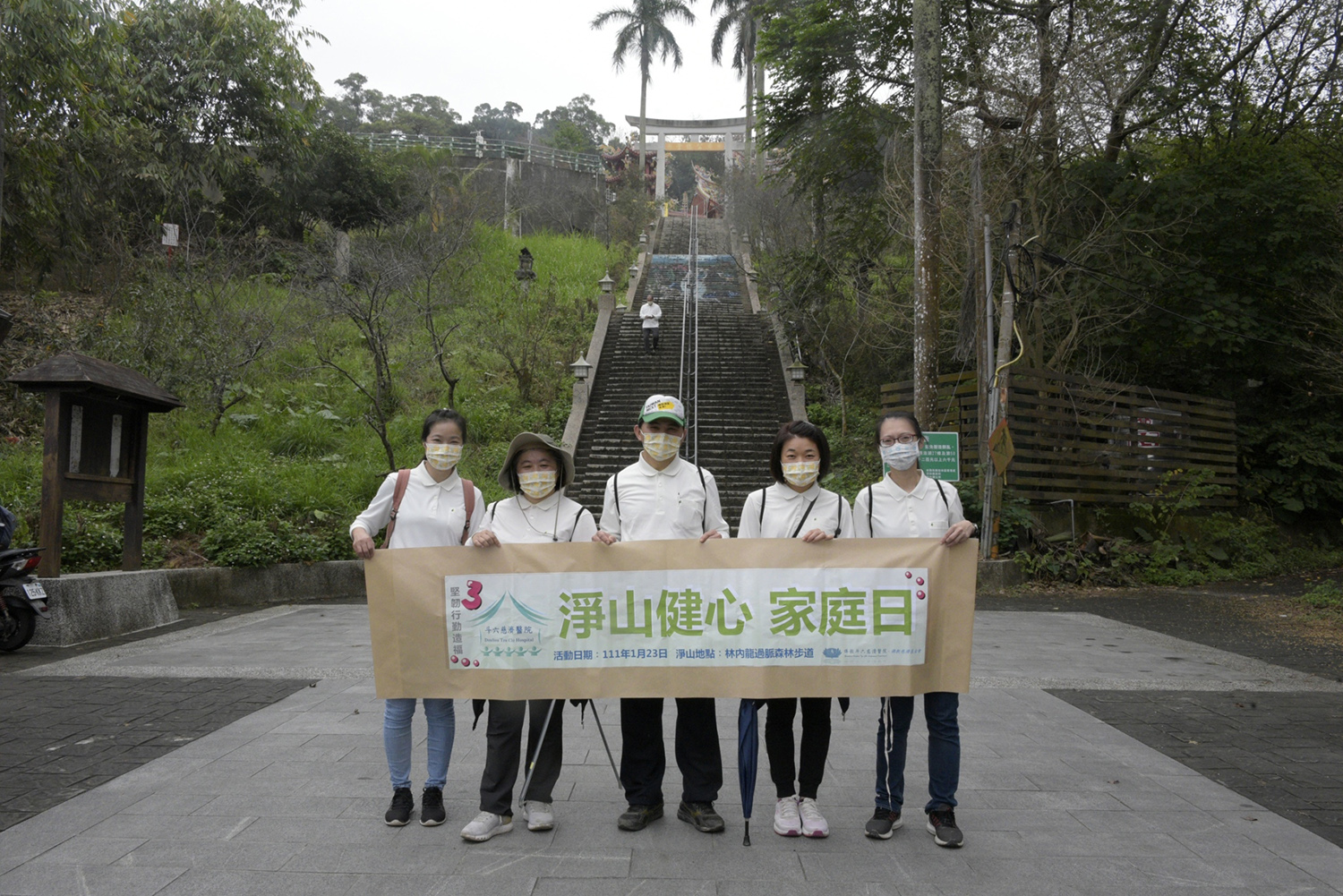

為慶祝斗六慈濟醫院三周年院慶,秉持著關懷及回饋社會精神,邀請同仁在2022年1月23日參與雲林縣林內鄉「龍過脈森林步道」親子淨山活動,親手撿拾山中的垃圾,透過實際行動來為生態環境與保護山林盡一份心力,也促進自己的身、心、靈健康。

當走向群山,打開五感,總會聆聽蟲鳴鳥叫、呼吸清甜的空氣、看見蒼鬱的樹林,但同時也會看到那些廢棄飲料瓶罐、衛生紙、糖果包裝、果皮、菸蒂,讓人不禁感嘆。

簡瑞騰院長表示,「龍過脈」在雲林縣林內鄉境內,山脈稜線狀似一條龍的背脊,沿途景色非常優美,是一條老少咸宜的森林步道。斗六慈濟醫院成立已三周年院慶,藉此舉辦親子淨山活動,約有五十位同仁、眷屬及志工參加。得知林俊龍執行長身體不適,藉由大家的力量一起爬過「龍過脈」,祝福執行長「龍過關」早日康復。

林內鄉長張維崢表示歡迎大家蒞臨鄉內,這幾年林內鄉努力推行環保,落實資源回收,加上牆壁的美化,希望讓林內更加優美舒適,因為地球只有一個,要好好愛護。同時,也向醫護同仁致上最敬意,慰勞在疫情期間的辛勞。

既然是龍脊,一路走來果然是上下上下,精彩萬分,還感覺有一點喘,有人膝蓋痛半途折返,有人則是平常缺乏運動說要搭接駁車,其他人則全程往返。血液透析室護理師廖欣瑜,因兒子讀小學放寒假,相約來一起來淨山,兒子手拿夾子認真尋找山中垃圾,撿到保力達跟塑膠杯、菸蒂等。品睿說,垃圾不適合留在山上,因為它會汙染環境,希望來爬山的山友人人都能落實環保理念,不要將垃圾留在山中。這次沒看到猴子、八色鳥,希望下次還能有機會來尋找猴子。

廖欣瑜說,就如鄉長說得這裡的垃圾沒那麼多,平常工作忙,可以帶著孩子來淨山,一方面也給孩子們環保概念,又能促進同仁及親子感情,讓大家身體更健康,非常好的家庭日。

門診護理師吳淑瑛表示,自己在家中也都落實環保,做好垃圾分類,這次聽到可以環保愛地球,非常高興,大家上山後雖然撿到的垃圾不多,但還是覺得自己做了一件有意義的事情,也希望大家都能將環保落實在生活中,外出盡量自備環保碗筷,讓地球減少垃圾。

https://www.tcnews.com.tw/medicine/item/12936.html (撰文、攝影:張菊芬)

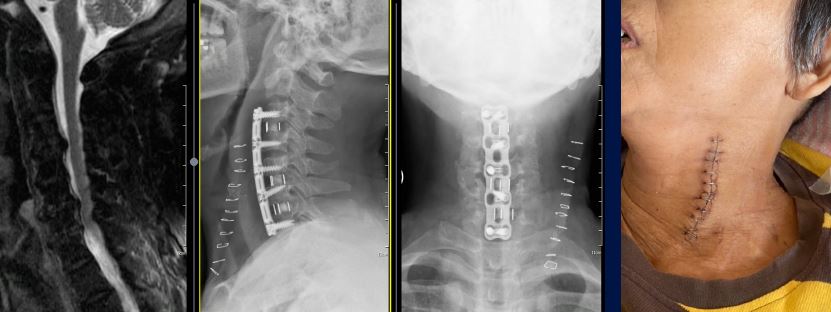

盤點行醫 30 年,斗六慈濟醫院院長簡瑞騰,借用最近的一個病例,闡述慈濟醫療精神 – 醫病也醫心。

一位 68 歲的阿嬤,50 歲開始洗腎,胃也不好,胃潰瘍、胃食道逆流,也有心律不整。一個星期洗腎三次,每次一躺就是四個小時。在這四個小時,阿嬤脖子痛、肩痛、頭痛,有時候會痛到冒冷汗,不只是全身痛,洗腎的時候,胃痛的症狀嚴重,所以痛起來會胸悶,即使吃胃藥,還要加熱敷袋放在肚子上,才會稍微舒服一點。

阿嬤這些症狀,看了好多家大醫院,但是都說,「這個沒藥醫,開刀也不會好。」一直到兩、三個月前,求診簡瑞騰院長。簡院長研判是頸椎出了問題,心裡想還要再觀察一下,沒想到阿嬤說:「真的是受不了了,拜託你,趕快幫我開刀,越快越好。」簡院長說:「 8 月底初診,才觀察一個多月,10 月中就安排幫阿嬤動手術。」

一般來說,頸椎開刀可以治療頭痛、肩頸痠痛,但是阿嬷,胃痛、胃寒、手腳冰冷,頸椎開了之後也會好嗎?簡院長說:「事實上,我也沒有太大把握。」另外,阿嬤洗腎已經 18 年了,開刀風險一定會很高,如果沒有開好,怎麼辦?

動手術當天,從 MRI 核振造影上面,看到阿嬤的頸椎,真的有很多的壓迫點,於是從第三節開到第七節,包括椎間盤切除術、融合手術,傷口不小。住院十天之後,阿嬤順利出院。

阿嬤向簡瑞騰院長道謝,直說;「現在,全身的痠痛都拿掉了,最奇怪的是胃痛,胃痛也好了。」簡院長說:「我很高興,因為她說全身的痠痛都拿掉以外,胃痛也都好了,上半身好像換了一組新的一樣。」其實阿嬤不只是上半身壞掉,她是全身都壞掉。簡院長高興地說,「還好,開刀之後就好了,阿嬤整個人就變成一個”好人”一樣。」

更重要的是,去洗腎的時候,腎友們摸阿嬤的手,都說,「妳的手暖烘烘的,不會像之前一樣冷吱吱。」現在,阿嬷全身都感覺很輕鬆,最高興的,還包括她的兒子,不用在阿嬤洗腎的時候,跑來跑去更換熱敷袋,阿嬤食慾也大增,可以跟大家一起用餐。簡院長說:「我們斗六醫院,真的是一間很溫暖的醫院,很感恩洗腎室的醫護同仁,能夠塑造這樣一個溫馨感人,讓病人能夠醫病又醫心。」

簡院長握住阿嬷的手的,護理師在一旁說:「這手中的溫度,串流在彼此的心田當中」。簡瑞騰院長心有所感:「這種醫病之間溫馨的交流,去除病苦之外,連心也都熱起來。不是醫病而已,而是整個醫心、醫人,就是慈濟精神,是我這 30 年來所要奉行的,我已經有做到,也希望能夠繼續做到,並把這個精神再傳承」。

資料來源:https://daaimobile.com/volunteer/61a5c19a683fac0009c7d54620211123

記錄:魏玉縣 撰文:鄭佳奇 美術:程靜美

大林慈濟醫院副院長 簡瑞騰:「我跟師兄講,不能書買了就走,我說要買來讓我簽名,送給患者時,送給有需要的人,更加有意義。」診間裡如同簽書會,術後患者捐出50本書,要跟社區結緣。患者 吳中化:「走路起來有點不舒服,會有點痛,簡(瑞騰)醫師讓我躺下來,從不同角度照完,他回來一看就說,你這個髖關節壞死,你唯一一條路就是換人工髖關節。」

76歲吳中化,半年前疼痛跛行,求診多家醫院,找不出原因,最後在大林慈濟醫院,解除病苦。大林慈濟醫院副院長 簡瑞騰:「一照下去就知道,原來真的是,常常被人當作坐骨神經痛的,這種髖關節壞死引起的跛行。」了解患者求助無門的徬徨,吳中化希望把這本書帶到需要的人身邊。患者 吳中化:「把這個書跟人家結緣,更多人知道說,脊椎有問題的話,還是要找正當的醫師去醫治。」

大林慈濟醫院副院長 簡瑞騰:「他很感恩醫師,感恩醫院,可以把這個小愛、對醫師的感恩,化為對全天下人的大愛。」用感恩心發揮大愛,不僅送書與人結緣,也捐出一分心,捐助疫苗,幫助更多人。

嘉義大林綜合報導

全文檢索

全文檢索